American Suit

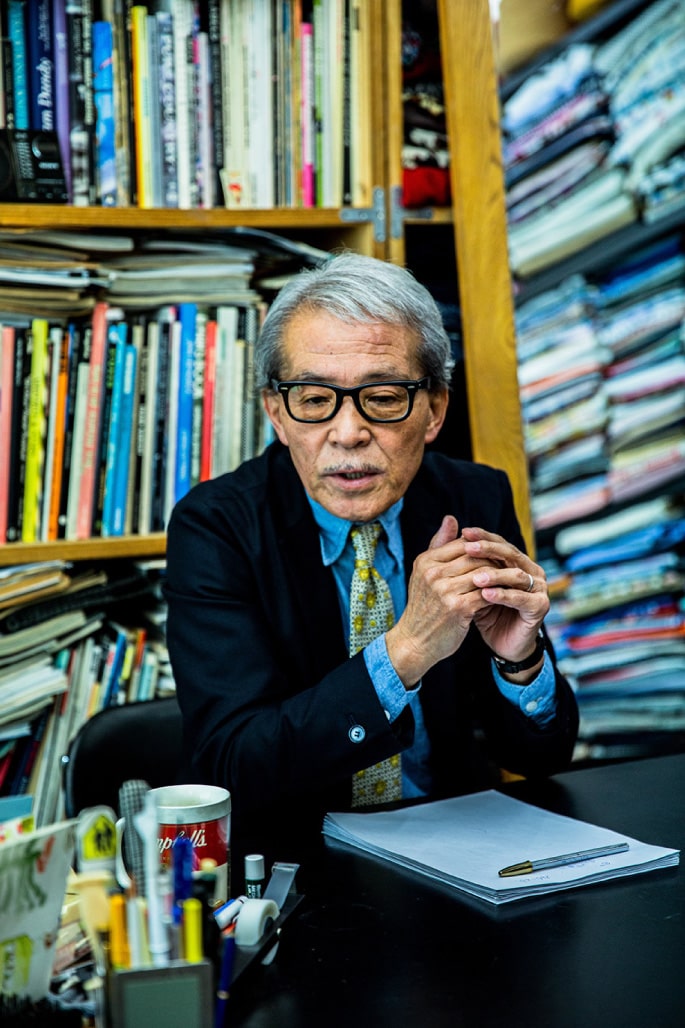

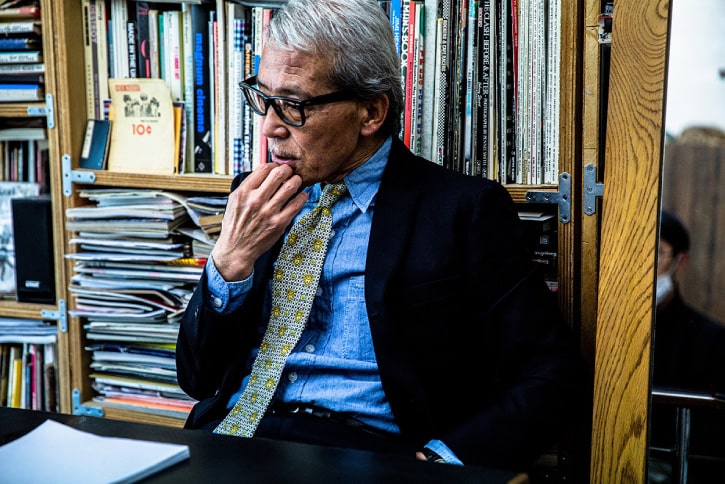

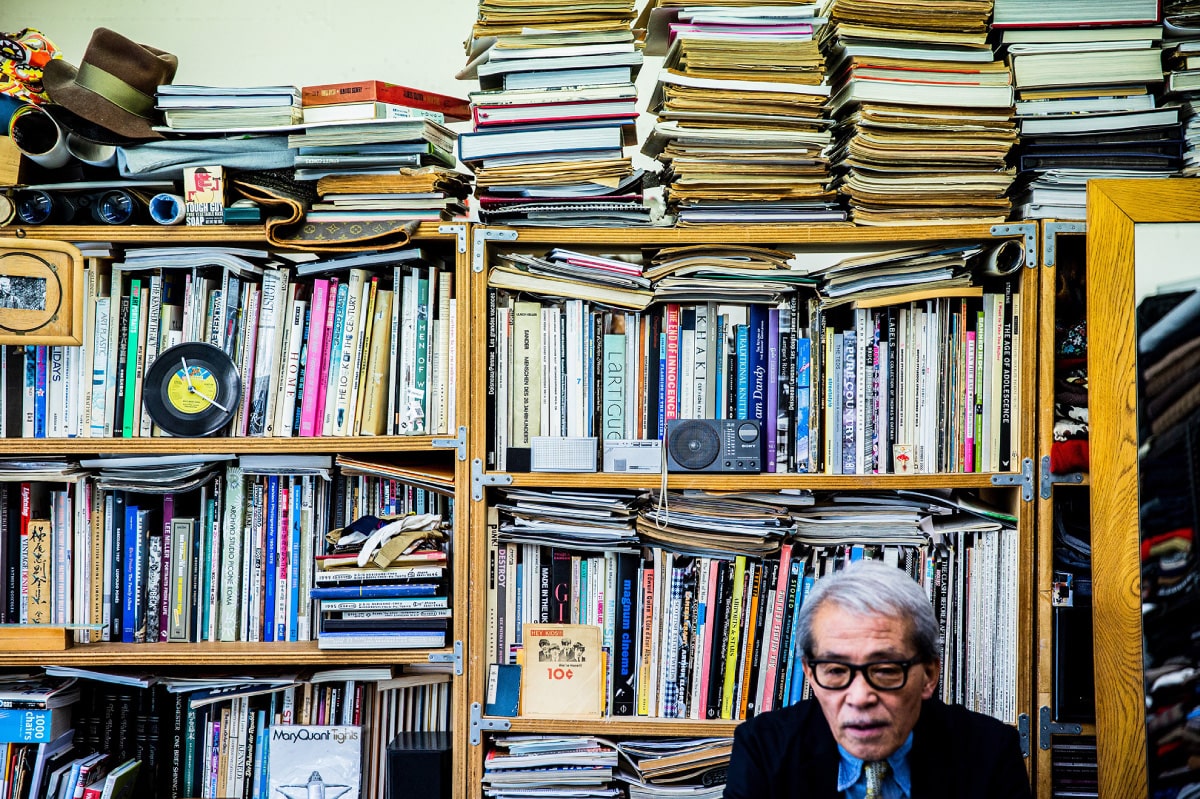

Hisao Saito

from TUBE

2020.04.17

VOL.15

<BEAMS PLUS>のワードローブになくてはならない

普遍的なアイテムを作ってきた識者たちの、

見解やエピソードから紐解く知られざる魅力。

それは過去の名品を未来のスタンダードへと

紡ぐために必要なストーリーであり、

<BEAMS PLUS>が大切にしたい新しいフィロソフィー。

vol.15

American Suit

Hisao Saito from TUBE

斎藤久夫(チューブ・デザイナー)1945年、東京都生まれ。大学を中退して渡米後、服飾学校を卒業して衣料品メーカーに入社。'72年にアパレル企画会社を設立し、大手メーカーとの契約、インポートブランドの販売・卸し、'70~80年代にアメリカのトラウザーズブランド<FARAH>の設立などに携わる。'79年に自身のブランド<TUBE(チューブ)>をスタート。BEAMS のアドバイザーとして、'81年の<International Gallery BEAMS>の立ち上げにも参画。以降も、数々のブランド&ショップのアドバイザリーやディレクター業務を歴任。半世紀以上にわたって日本のメンズファッションシーンの中心に身を置き、その歴史を見続けてきたご意見番。

合理化という “ 革命 ” によって

世界に影響を与えた “ 発明 ” です

ヨーロピアンスーツを工業的に捉え

実にアメリカらしい仕立てが生まれた

「ご存じのとおりアメリカは、ヨーロッパからの移民が築き上げた国です。ですから、1930年代頃まではイギリスやドイツ、スペインといった国々の服飾文化が色濃く残っていました。いわゆるアメリカンスーツが開発されたのは以降のことで、大量生産できるよう、いかに合理化するかといった創意工夫によって誕生しました。

ことさらスーツは、職人の腕が問われる難しい工程が多い。見映えが良く、かつ動きやすいよう立体的に仕立てるため、手作業で生地を伸ばしたりクセをつけたり、非常に高度なアイロンワークと縫製技術、手間暇が求められます。そうした大変な作業を減らそうと、あらかじめ計算して型紙に入れ込み、パターンのなかで完結させた。要は、経験の浅い職人でも縫える構造にしたんです。スーツに限らずジーンズやワークウェアもしかり、アメリカの洋服に直線的なカッティングが多いのは、そのためです」

「さらに芯地や裄綿、肩パッドなどの副資材もできるだけ省いた。だからヨーロッパの古いスーツに比べると、アメリカのスーツは軽い。またボディラインを美しく見せるため、イギリスのスーツは構築的に仕立てられているのに対し、アメリカは直線的なルーズフィットで体型を覆い隠す発想です。ナチュラルショルダーやボックスシルエット、パッチポケットといったアメリカンスーツの特徴は、こうして生まれたのだと思います。

すなわち、スーツを工業製品と捉えて効率化させたんです。そう聞くと何だか悪いことのように受け取られがちですが、時代や技術の発展で簡略化が進むのは必然であり、ファッションが進化するうえで非常に大切なこと。そうやって削ぎ落とすところに僕はアメリカ服の魅力を感じます」

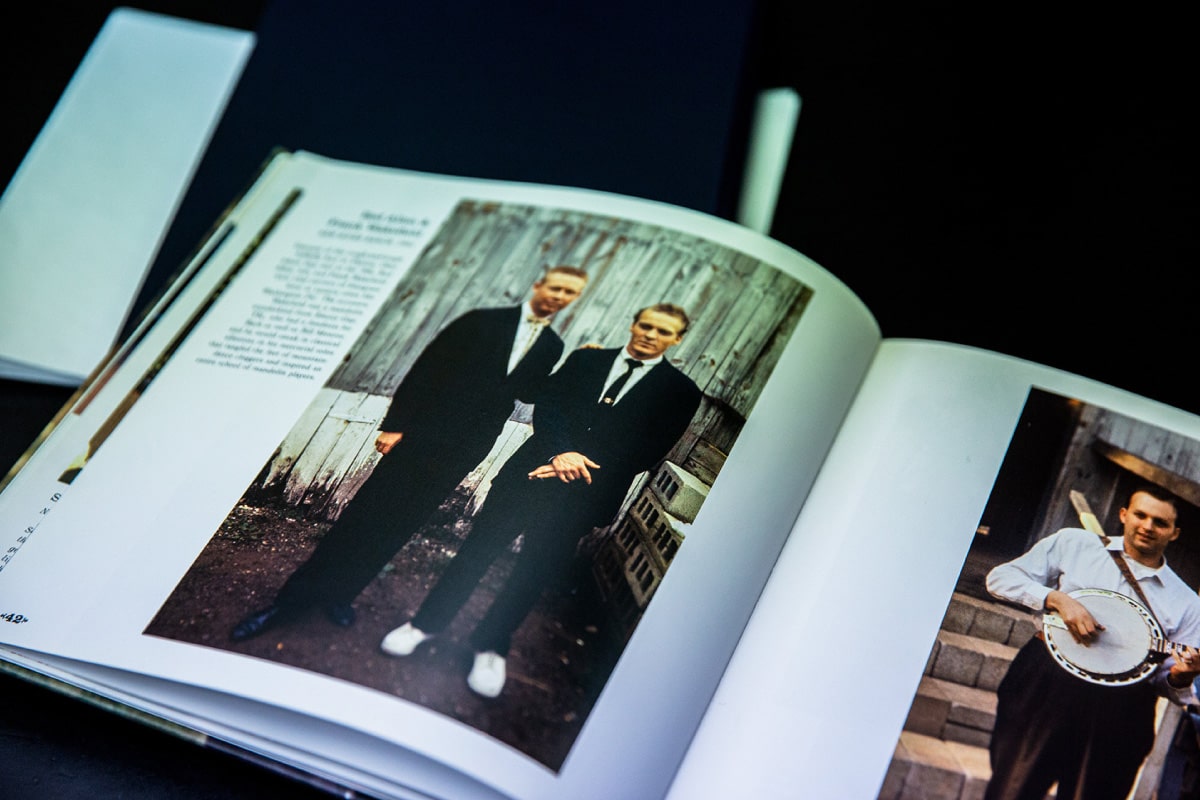

「アメリカンスーツがひとつの完成形を迎え、大きく発展したのが '50~60年代。<BEAMS PLUS>のコンセプトである“ '45~65年のアメリカ ” のなかでも、ひときわ眩しく輝いていた時代です。第二次大戦後の好景気で皆が盛り上がって、スーツを含むあらゆるモノが大量生産・大量消費された。要らないモノもいっぱい作られたけど、そうしたゆとりや無駄のなかから面白いモノや新しい価値観が生まれ、若者文化も花開いた。その最初がマーロン・ブランドやジェームス・ディーン、エルヴィス・プレスリーといったスターであり、アイビーリーガーをはじめとするエリート学生ですね」

「ただ、アイビーリーガーはさほどスーツを着ません。なぜなら、学生街で生活しているから、スウェットシャツに綿パン、スニーカーくらいで十分に成立するんです。けど教会などドレスアップが求められるシーンも間々あって、そうした場には身なりを整えて行ったそうです。だから、決してたくさんのスーツを所有していなかったと思います」

「では、誰がスーツを着ていたのか。それがオールドボーイと呼ばれる、主にアイビーリーグを卒業した OB、つまり NY などの東海岸で働く大人たちです。そして彼らのご用達が<Brooks Brothers>や<J.PRESS>でした。一方、アイビーやホワイトカラーに憧れる人々に向け、安価なメーカーも出回るようになりました。先ほどのとおり、高度なノウハウがなくとも量産しやすい構造なので、ストアブランドや通販ブランドも参入して幅広い層に浸透したんです。ただし雰囲気こそ似ているけど、見る人が見れば全然違う。精一杯マネているものの、どこか垢抜けず、ビシッとキマっていないのが現実だったようです」

安物から VAN、アメリカ産へ

“ 本物 ” とは?に悩んで現在がある

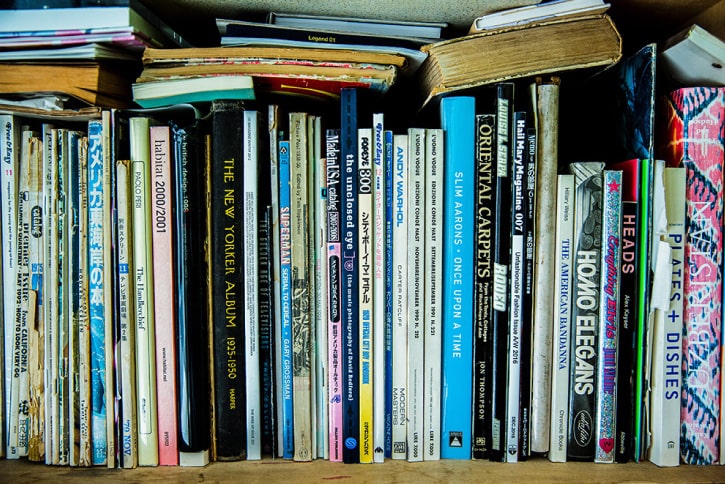

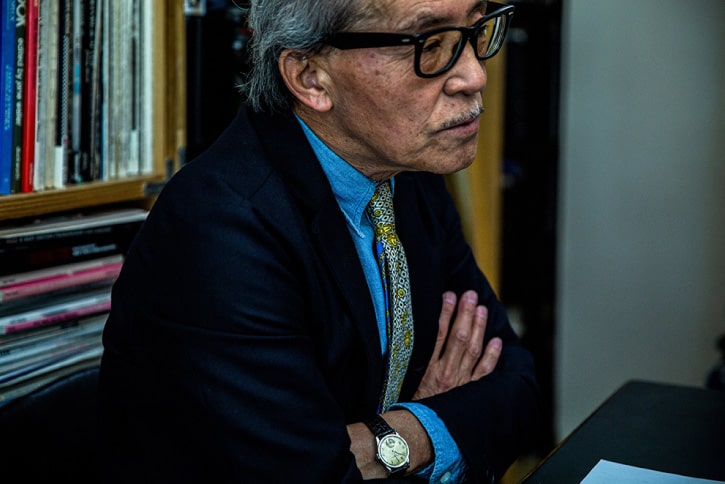

「自分が考える最もアメリカらしいスーツは、生地はウールトロピカルで、色はグレー。日本人にはネイビースーツが馴染み深いけど、アメリカ人はあまり着ません。ネイビーはブレザーの認識が強いですね。フロントは3つボタンの上2つ掛けか段返り。特に段返りは僕も好きですし、ケネディ大統領も好んで着ていましたね。あと、各所を縁取るように入るステッチ。イギリスやイタリアのジャケットのように縫製を表に出さないのはテクニックが必要なので、そこは丸見えでも構わないからミシンで叩いちゃう。まさしく効率化を物語るディテールだと思います。

Vゾーンには、ホワイトかサックスブルーのオックスフォードシャツ。もちろん王道はボタンダウンだけど、洒落っ気を利かせるならタブカラーがいいですね。タイは若い頃に見たイメージが今も印象に残っていて、落ち着いた色の小紋柄かな。で、足元はローファー。これが僕の思う、アメリカンスーツの理想的なスタイルでしょうか」

「僕がファッションに目覚めたのは、高校に入学したタイミング。当時はアイビーっぽい格好をしていましたが、お洒落な先輩から言われたんです、“ お前の服はニセモノだよ ” って(笑)。まぁ、ニセモノ呼ばわりはヒドイけど、お金がないので安物を着ていたら、もう全身が間違いだらけだったわけ。で、<VAN>というブランドが本物だと教えられ、それがズラリと揃っている銀座のテイジンメンズショップを勧められたんです。

いざ足を運んだものの、正直、自分の洋服と何が違うのかイマイチわからなかった。だけど圧倒的に格好いい店員さんが一人いて、その方が着ていた<VAN>のベビーコードレーンの上下を買ったんです。それが初めて手に入れたスーツ。'62年の春、16歳だったと思います」

「けど2~3年したら今度は、仲間内で “ <VAN>も本物じゃない ” って話になってきた(笑)。表現に語弊はありますが、アイビーの本物はアメリカ産だと。今まで本物だと崇拝していたブランドが数年で否定されて混乱したし、だったら本物は何が違うのか? 本物って何だろう?って真剣に悩んだ。街に溢れているアイビー風のヤツらの何倍も考えましたね。従って、今の僕があるんです」

時代とともに変わらないと窒息する

それもトラッドの在り方だと思う

「服飾学校を卒業したのを機に、'67年に渡米しました。だけど僕が思い描いていたアメリカの姿は、もうそこにありませんでした。“ 本物 ” のアイビーやアメリカントラディショナルに出会えるはずが、時代も流行も変わり、どこにもいなかったんです。代わりに闊歩していたのは、過激なヒッピーたち。ショックを受けたのも束の間、僕の最大の関心事は、フレアパンツを買うか否かになりました(笑)」

「そうしてアメリカの洋服が様変わりして、僕のなかでダサい対象になってしまった。さらに生来のミーハーな性格もあり、ヨーロッパのファッションに傾倒しました。けれども英国に行くと、米国のトラッドショップに並んでいるようなセーターなどが売っていて、アメトラのルーツはヨーロッパにあることに気が付いた。アメリカ産こそが本物だと信じていたのに、さらにその “ 本物 ” を知るわけです。そして改めて、アメリカントラディショナルの奥深さに惹きつけられましたね。

他方、アメリカが '60年代に完成させたスーツは、逆に、そもそものルーツであるヨーロッパにも影響を与えました。'80年代の中頃から興ったイタリアンクラシコも、アメリカのスーツを原型にイタリアの職人技術やトレンドが合わさったものです。そうした流れは、イギリスにもフランスにもあります。色々とミックスされて、伝統や良いものを残しながら時代とともに変わって行く。それもトラディショナルの在り方だと思います。変わらないものはダメ、呼吸できず息苦しくなり、死んじゃうから」

「50年ほどアパレルを生業としてきたけど、若い頃とは違った視点で、やっぱりアメリカの洋服って凄いと思いますね。先ほども申し上げたとおり、簡単に作る革命的な方法を発明し、それでどんどん合理化を進めて、後世のファッションを激変させた。その素晴らしさを象徴する '50~60年代のアメリカは、世界で群を抜いていましたよね」

- Writing : Naoyuki Ikura

- Photography : Kensuke Ido (BEAMS CREATIVE INC)

- Illustration : Naoki Shoji

- Design and Development : maam.inc

- Edit and Text : Masayuki Ozawa

CHECK SUIT

JACKET

Color : GREEN CHECK / Size : S, M, L / Price : ¥49,000+tax

TROUSERS

Color : GREEN CHECK / Size : S, M, L / Price : ¥28,500+tax

今回ご紹介したアイテムは<BEAMS PLUS>の各店舗で取り扱い中です。

vol.15

American Suit

Hisao Saito

from TUBEvol.14

BACKPACK

Takao Fujimoto

from STANDARD SUPPLYvol.13

5 Pocket Denim Pants

Kenichi & Koji Shiotani

from WAREHOUSEvol.12

Luggage Wear

Setsumasa Kobayashi

from .....RESEARCHvol.11

Leather Wallet

Daisuke Motoike

from MOTOvol.10

Fatigue Pants

Daiki Suzuki

from ENGINEERED GARMENTSvol.09

Tie

Kenichi Kusano

from KENNETH FIELDvol.08

Tote Bag

Shinshu Kosuzume

from BRIEFINGvol.07

Coverall Jacket

Takeshi Ohfuchi

from Post O'Allsvol.06

Balmacaan Coat

Shinsuke Kojima

from KAPTAIN SUNSHINEvol.05

Western Shirt

Yutaka Goto

from REMI RELIEFvol.04

M-51

Kimitoshi Chida

from sage de cretvol.03

Sweat

Satoshi Suzuki

from LOOPWHEELERvol.02

Open Collar Shirt

Hirofumi Yamashita

from MOJITOvol.01

Blazer

Jack Carlson

from ROWING BLAZERS