Tie

Kenichi Kusano

from KENNETH FIELD

2019.04.11

VOL.09

<BEAMS PLUS>のワードローブになくてはならない

普遍的なアイテムを作ってきた識者たちの、

見解やエピソードから紐解く知られざる魅力。

それは過去の名品を未来のスタンダードへと

紡ぐために必要なストーリーであり、

<BEAMS PLUS>が大切にしたい新しいフィロソフィー。

vol.09

Tie

Kenichi Kusano

from KENNETH FIELD

草野健一(ケネス フィールド・デザイナー)1969年生まれ。1996年にBEAMSに入社。<BEAMS PLUS>設立メンバーとして尽力し、2004年にディレクター就任。2012年に退職し、自身のブランド<KENNETH FIELD(ケネス フィールド)>を設立。『For NEW TRADITIONALIST』をコンセプトに掲げ、1980年代以降のアメリカントラディショナルを基調としながら、世界各地のカルチャーや年代毎のトピックスを取り入れたコレクションを展開。中でもタイの豊富なバリエーションと奥深さに定評あり。2014年に「ルウオモヴォーグ」と「GQイタリア」が主催する新人デザイナー「THE LATEST FASHION BUZZ」に選出された。

アメリカの歴史とともに変化した

ファッションであり、楽しいもの

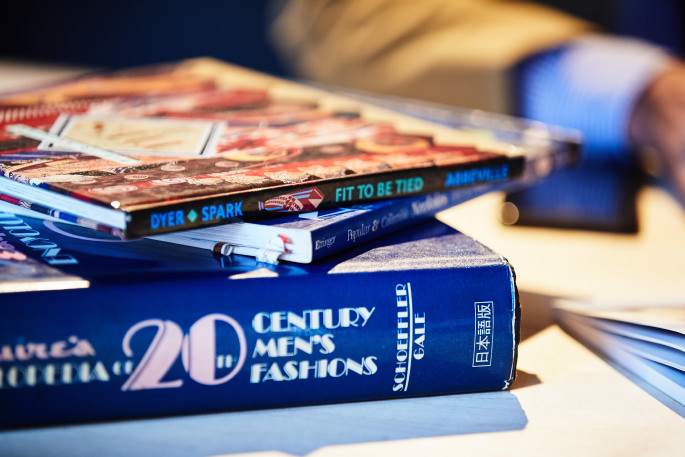

草野氏が所有するヴィンテージタイ。今も集め続けている。

かつては首に巻く、イギリスの装飾品。

やがてスカーフとネクタイが分けられた。

「ネクタイの歴史は古く、その発祥はイギリスだと言われています。所有している資料を見ると、1900年代の初頭にはスカーフとネクタイが明確に分けられている記述がありました。それまでの区別がつかない時期というのは、いわゆるシャツの襟の間を埋めるためのもの。防寒など機能ではなく、装飾的な意味をもっていました。シルクで幅広で、垂らして前だけクロスさせてピンを留めたりしています。やがて蝶結びに変化したり、結ぶためのものをネクタイと呼ぶようになりました。イギリスだけに階級を表すものであったかもしれません。素材はシルクで、マドラスチェック地などもありました。マドラスといえばインドですから、植民地としての関係上イギリスは、生地が調達しやすかったのかもしれません。色々と繋がってきます」

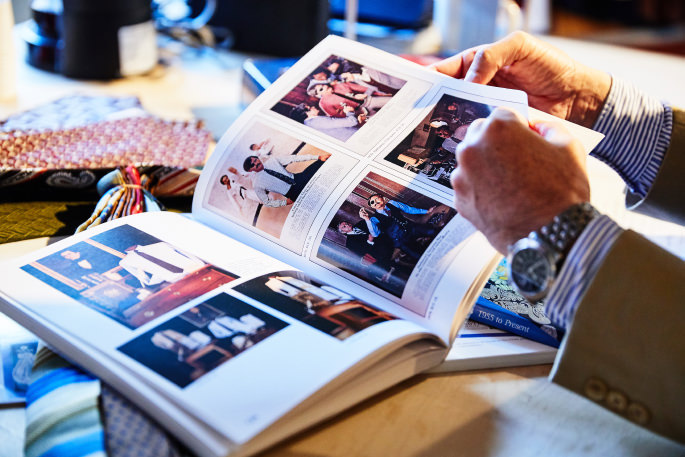

「僕が持っている中で最も古いタイはおそらく1930年代のアメリカ製。もうこれは明確にネクタイです。同時代で既にボウタイやアスコットタイもありました。アメリカのネクタイは、年代によって特徴が大きく異なります。それは、ネクタイが独自で発展しているのではなく、シャツの襟型やジャケットのラペルの太さやシルエット、あとはトラウザーの股上の深さと関係して変化しているから。例えば30年代は細かい柄が多かったのに対して、40年代になると大柄なものが増えました。それはダブルのスーツを着たボールド・ルックが流行したことが影響して、ネクタイも大胆になったと思います。ちなみにそれまでは素材はシルクが主流でしたが、戦争が始まると物資が統制されてレーヨンに変わっていきました」

草野氏が所有する、

1950年代のヴィンテージタイ

太さだけでなく色や柄の特徴までもが、

ファッションの変遷とともに変化していく

「50年代は、保守的な柄が多かったのが特徴です。40年代のボールド・ルックの反動から、ミスターT・ルックと呼ばれた細身のスタイルが台頭したことで、シャープでスマートなネクタイが多くなりました。総じて50年代は、前半こそ40年代の名残から太いものもありましたが、後半になると細くなるなど、いろいろな幅や柄が存在しています。60年代になると、タイの幅はさらに細くなりました。同じようにシャツの襟も小さくなり、トラウザーもナローになっています。そして70年代になると、再びまたタイの幅は一気に広がり、色や柄も華やかになりました。60年代後半に起こったピーコック革命によって派手な格好をする人が増えたし、男性と女性が同じ格好をしても違和感がなくなってきたのもこの頃。そして<pierre cardin>や<Christian Dior>といったヨーロッパのブランドやスタイルがアメリカに流入してきた時代でもありました。こうした流れも基本的にはイギリスでの流行がアメリカに伝わり、国内で広がっていったのです」

1970年代のタイは、幅広でまっすぐな大剣が特徴。

「もともとアメリカは、大量生産で消費文化の考えが根底にある国ですから、イタリアのような、ものづくりへのこだわりよりも、一枚の生地でたくさん作るために最適な縫い方とか、タフな素材の開発に力を入れていたと思います。例えばニットタイは20年代には既にありましたが、50年代にはダクロン(米国デュポン社が開発した高機能なポリエステル繊維)で作られた、ウォッシャブルでシワにならないニットタイも存在しています。時代による違いは、とても面白いです」

華やかな色柄も多い<KENNETH FIELD>のラインナップ

「<KENNETH FIELD>のタイは、小さな楽しみを大袈裟に表現しています。大きな声にしては言いにくいですが、僕にとっての究極は、シンプルで控えめなネイビーのソリッドタイなんです。でも、初心者がいきなりそれを付けたところで絶対に似合わない。やはりレジメンタルとかは若い世代が好むだけあって、結び方が決して上手ではなくても、崩れていても許されるというか。そういった多くの経験を経て、大人になった時にネイビーのソリッドタイに辿り着くための入門編であって欲しい。今日にしては、ネクタイの幅が細いですね、と言われることも多いですが<KENNETH FIELD>は、太さが一定なので、大剣と小剣がありません。なので、結んだ時に先をずらせばラペルの太さに対応できるので、実は臨機応変なタイともいえます」

クールビズは業界に大きな打撃を与えるも

ネクタイが贅沢な嗜好品であることを明確に

「僕が<KENNETH FIELD>をスタートした2012年は、既にクールビズが広まっていて、周囲からは『ネクタイを作っても売れない』とまで言われていました。しかし、単純に首に巻く楽しいものが作りたかっただけで、その結果がネクタイであっただけ。確かにクールビズは、業界を衰退させた大きな要因でした。しかしその反面で、ネクタイが嗜好品であることを明確にさせたとも言えます。もの好きな人は、その世界を深く追求してセッテ・ピエゲを専門にやられる、ナポリのマリネッラの高級なタイなどを買うでしょうし。やはりネクタイは装飾として、楽しんでもらいたいと思います」

内側に入った芯は、基本ウール。斜めにカットされている。

「ちなみに僕が対面販売する時に、どんなネクタイでもしまう時に必ずくるくると巻いて一晩置いてください、と伝えています。それはなぜか。ネクタイは必ず芯が中に入っていて、見てもらうとわかるのですが、バイアス状にカットされているんです。これはネクタイを締めやすくするためと、外したときに結びジワを戻すため。だいたい、5〜6時間しめていると、芯にシワが入ってとれにくくなるのですが、丸めておくと復元しやすくなるんです。一晩たったら、ラックに吊るしてください。あくまでネクタイはコーディネートのワンアイテム。決して必要なものではなくても、長く愛用して欲しいので」

- Edit & Writing : Masayuki Ozawa

- Photography : Dai Yamamoto

- Illustration : Naoki Shoji

- Design and Development : maam.inc

KENNETH FIELD TRUNK SHOW

4月19日(金)から28日(日)まで「ビームス プラス 有楽町」にてブランドの世界感をご堪能いただけるトランクショーを開催します。期間中は、<KENNETH FIELD>デザイナーの草野氏が多数保有するヴィンテージタイを厳選し、ブランドの代表的モデルである“3FACE TIE”のそれぞれのパターンにお好きな生地をお選びいただくことが出来るカスタムオーダー会も実施します。

詳しくはこちら

今回ご紹介したアイテムは<BEAMS PLUS>の各店舗で取り扱い中です。

vol.15

American Suit

Hisao Saito

from TUBEvol.14

BACKPACK

Takao Fujimoto

from STANDARD SUPPLYvol.13

5 Pocket Denim Pants

Kenichi & Koji Shiotani

from WAREHOUSEvol.12

Luggage Wear

Setsumasa Kobayashi

from .....RESEARCHvol.11

Leather Wallet

Daisuke Motoike

from MOTOvol.10

Fatigue Pants

Daiki Suzuki

from ENGINEERED GARMENTSvol.09

Tie

Kenichi Kusano

from KENNETH FIELDvol.08

Tote Bag

Shinshu Kosuzume

from BRIEFINGvol.07

Coverall Jacket

Takeshi Ohfuchi

from Post O'Allsvol.06

Balmacaan Coat

Shinsuke Kojima

from KAPTAIN SUNSHINEvol.05

Western Shirt

Yutaka Goto

from REMI RELIEFvol.04

M-51

Kimitoshi Chida

from sage de cretvol.03

Sweat

Satoshi Suzuki

from LOOPWHEELERvol.02

Open Collar Shirt

Hirofumi Yamashita

from MOJITOvol.01

Blazer

Jack Carlson

from ROWING BLAZERS