Balmacaan Coat

Shinsuke Kojima

from KAPTAIN SUNSHINE

2018.11.05

VOL.06

<BEAMS PLUS>のワードローブになくてはならない

普遍的なアイテムを作ってきた識者たちの、

見解やエピソードから紐解く知られざる魅力。

それは過去の名品を未来のスタンダードへと

紡ぐために必要なストーリーであり、

<BEAMS PLUS>が大切にしたい新しいフィロソフィー。

vol.06

Balmacaan Coat

Shinsuke Kojima

from KAPTAIN SUNSHINE

児島晋輔(キャプテン サンシャイン・ディレクター)1976年、兵庫県生まれ。ファッション誌のエディターを経て、アパレルデザイナーへと転身。10年間のキャリアを積んだ後、'13年に自身のブランドとなる<KAPTAIN SUNSHINE(キャプテン サンシャイン)>をデビューさせる。アメリカやイギリスを中心とするクラシカルなメンズクローズに敬意を払いながら、現代の感覚&パーソナルな感性を織り交ぜて提案されるそのプロダクトは、信頼あるマーチャントを背景とするオリジナルのテキスタイル、職人の優れた技術を活かした縫製など、ハイクオリティな日本の生産背景を駆使。さらにヴィンテージへの深い造詣と鋭い考察力、それらを一着へと落とし込むハイセンスかつスキルフルな編集力によって生み出される。

http://kaptainsunshine.jp

富裕層があつらえた

贅沢なアウターだったミニマルながら手が込み

そして懐が深い

いわゆる “ ステンカラー ” ですが

その呼び名は世界では通じません

「スコットランド北部の地名に由来するバルマカーンコートとは、いわゆるステンカラーコートを指します。厳密には双方の衿型は微妙に異なりますが、どちらも後ろ衿が立ち、前衿が落ちているスタンド フォール カラーであること、トップボタンを留めても外しても着られるコンバーチブルカラーであることなど酷似しているため、単に呼び名の違いとして同義にされる場合がほとんどです」

「そもそもは1850年代前後から着られていたケープ型の雨ガッパがルーツで、それが進化して誕生したものです。袖付けは腕の可動域が広いラグランスリーブ、フロントは雨や風の侵入を防ぐためボタンを隠した比翼仕立てが基本。そして生地は、19世紀から雨具に用いられてきたコットンギャバジンが代表的です」

「現在では最もポピュラーなコートのひとつですが、生まれ故郷のイギリスからアメリカへと渡り、徐々に普及した1940年代までは、政財界や企業の重役、アイビー学生といった一部の富裕層が着るレインコートでした。庶民は、労働用としてゴム引きコートやフィッシャーマンコート、ワークコートを着ていたので、レインコート自体がお金持ちのアウターだったのでしょう」

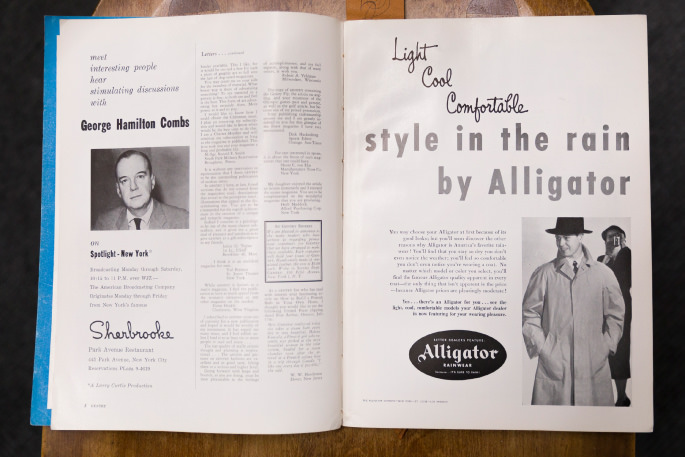

1930〜40年代になるとバルカマーンコートは

アメリカの富裕層に浸透しはじめ、

雑誌にも広告が掲載されるようになった。

今はなき<Alligator>の雑誌広告。

当時はレインウェアとして扱われていたことがわかる。

「さらに当時のヴィンテージを調べると、非常にコストと手間の掛かった仕立てになっており、おそらく顧客からオーダーを取り、一人一人のサイズを採寸して仕立てていたのだと推測できます。その点も裕福な人たちに向けられたアイテムだったことを物語っています。また実際にヴィンテージでは、ブランドのタグと販売店のタグが並列になったWネームも見つかりますが、<Abercrombie & Fitch><J.PRESS><BARNEYS NEW YORK>といった高級店やトラッドショップばかり。ですから、ハイクラスな雑誌にはチラホラと掲載されているのに対し、大衆向けのメールオーダーカタログでは確認できません」

「より一般的になったのは '50年代に入ってから。あつらえ品であったコートをアメリカのブランドが量産に落とし込み、誰でも買いやすいアイテムにした。雑誌やカタログでの掲載が増え、各社の広告も目立つようになります。イギリスのベンタイルに対抗するかのように各社が懸命に素材を開発し、どんなに雨を弾くか、いかに素晴らしいギャバジンを使っているか、生地にオリジナルのネーミングをするなど、テキスタイルを中心にメーカーのアピール合戦が激しくなります。その後、日本ではアイビーリーガーのワードローブとして '60年代に紹介され、お洒落に敏感な若者たちから広まりました。'65年には代名詞でもある<BURBERRY>の正規輸入が始まり、'70年からはライセンス品も発売されたので、それによる普及効果もあったのでしょう、'70年代の『メンズクラブ』を見返すと毎号のように取り上げられています」

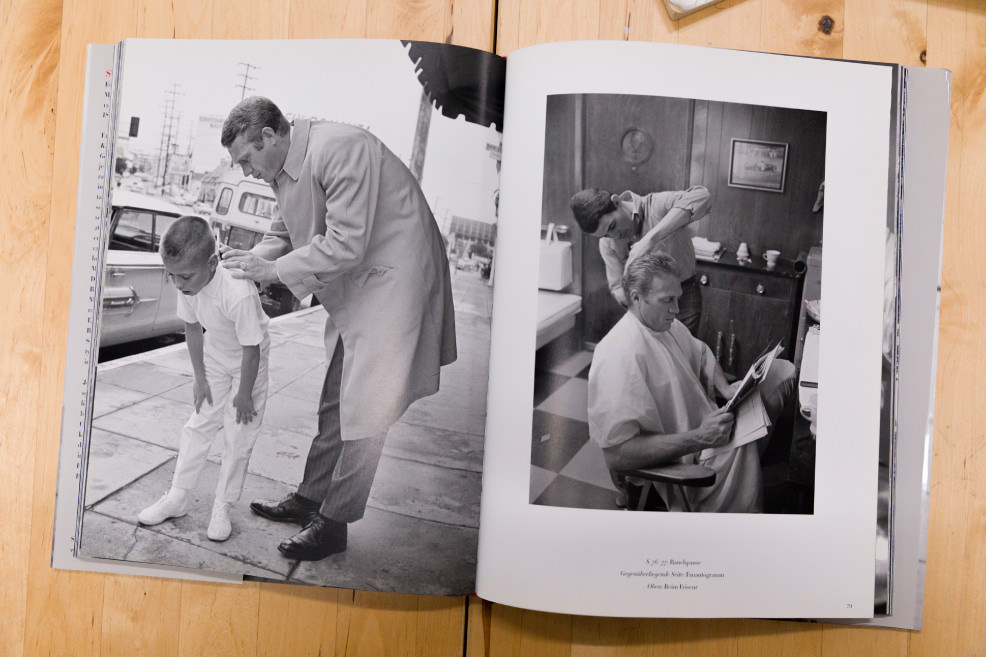

<BURBERRY>製による

<Abercrombie & Fitch>のバルマカーンコート。

児島氏が所有する1950年代製と見られる

<AQUATOGS>の一着は、

ライニングにも共生地が

使われている珍しい逸品。

表裏の生地を張り合わさず、

こうして浮かせて連結させているのは、

双方の縮みによってシルエットが崩れるのを防ぐためであり、

手の込んだ高級服の名残。

普遍的でミニマルななかにも

国柄や時代の微差、創意工夫が面白い

「自分が所有する数々のヴィンテージから分析すると、本家である英国製は紳士服の聖地だけあり、シンプルなデザインにして手の込んだ丁寧な仕立てが多い。例えば、コートを羽織ったまま中に着ているジャケットのポケットにアクセスできるスルーポケットを備えていたり、オートバイに跨ったときも風でコートの裾がはためかないように脚を通すベルトが付けられていたり。対して米国製は、効率的かつ実用性を優先した構造が散見されます。腰のハンドウォーマーは切り込み式のスラッシュポケットが本来のところ、アメリカでは身頃の上から縫い付けるだけのパッチポケットに変更されていたり、コインやタバコを入れられるチェンジポケットが追加されていたり、プラスαのディテールがあるタイプも。なかにはコットンギャバジンとハリスツイードを表裏にしたリバーシブルもあります。そうしたお国柄が表れるのも面白いですね」

アメリカ製の<Alligator>はパッチポケットを採用。

さらにチェンジポケットも追加されている。

「なかでも特に惹かれるのは、やはり<BURBERRY>のヴィンテージです。当初はライニングにノバチェック、俗に言うバーバリーチェックが使われていなかったですし、元々は腕に切り替えのない一枚袖で作られていましたが、その後は二枚袖も登場したり、’50年代にはセットインスリーブが出てくる。'70年代になると雨を弾きやすく、扱いやすいポリエステル混の生地が増え、スタイリッシュな細身のシルエットが目立ち始めます。ただ僕は’60年代以前のコットン100%の風合い、まさに雨ガッパの名残といえるボリュームのあるAラインのフォルムに惹かれます。<BEAMS PLUS>の核には '40~’60年代のファッションがありますが、その頃のプロダクトは贅沢な作りが多く、僕自身も最も好きです。こうして普遍的ながらも年代によって仕様が変わり、またオーダーを受注していた販売店によっても多種多様なタイプが存在します」

「ディテールの微差やファブリックの違いは、デザイナー的な視点も含んだ少々マニアックな関心どころですが、純粋にファッションアイテムとしても魅力に溢れています。まずラグランスリーブは、日本人に多い撫で肩にも似合う。また装飾的な要素がないミニマルなルックスは、ビジネスユースからフォーマル、休日のカジュアルスタイルまで幅広く合わせられる。存在感が強すぎず、着用者を引き立てます。そうしたユーティリティ性や懐の深さが、現在まで揺るぎないスタンダードであり続ける理由ではないでしょうか」

ガバッと男らしく羽織る

その格好良さをマックイーンから学んだ

「<KAPTAIN SUNSHINE>では2013年のデビューコレクションからバルマカーンコートを提案し続けています。シルエットやポケットなどヴィンテージの優れた仕様を参考にして、生地にはシワになりにくいもの、あるいはシワすら表情として楽しめるものを選ぶなど、旅に持ち出せるコートをコンセプトに “トラベラーコート” と名付けています。原型はファーストモデルから変わっていませんが、時代感や自分の気分によってサイジングなどはマイナーチェンジし、秋冬はメルトンやフラノ、春はコットンギャバジンやシャツ地を使ったり。クラシカルな一着からインスピレーションを得ているものの、往年のディテールに執着しすぎず、その佇まいや雰囲気を大切にしています」

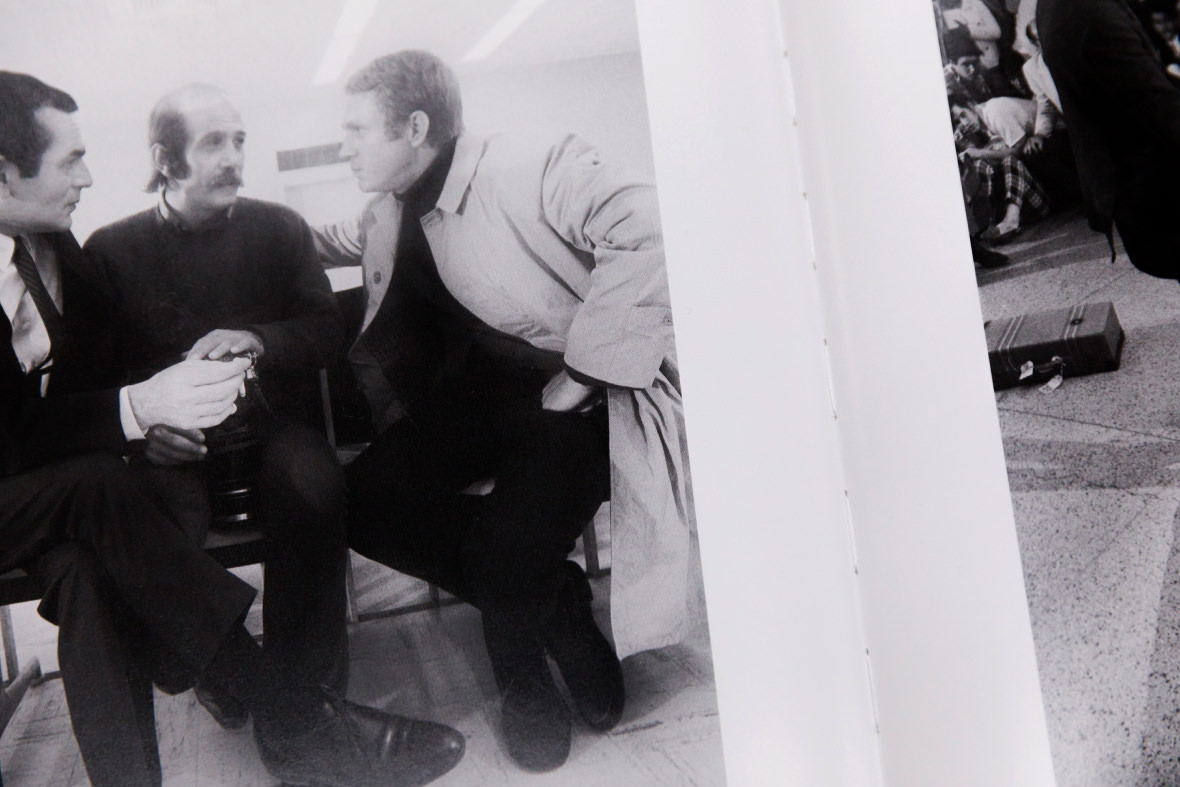

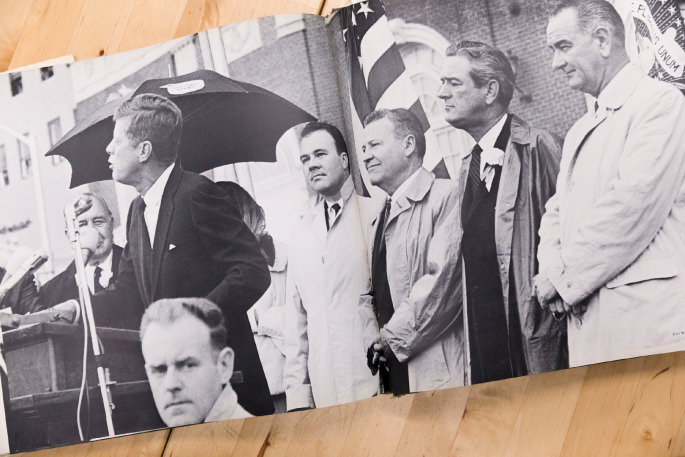

「映画『ブリット』で見せたスティーブ・マックィーンの着こなしは抜群で、個人的にはバルマカーン=マックィーンですね。彼のスタイルから、大きいシルエットをガバッと羽織るのが格好いいと気付かされました。コートとは色々と着用したすべてを覆うアイテムなので、ボリュームがあるのは当然であり、そういう作りになっている。とはいえ、トレンドの影響も受けるので、細身のスタイルが主流であった数年前は、ジャケットのようにスリムなものが多かった。ただ、その中に着るトップスやボトムスのサイズ感にかかわらず、やはり本来の姿である大きいシルエットが一番格好いいというのが僕の持論です」

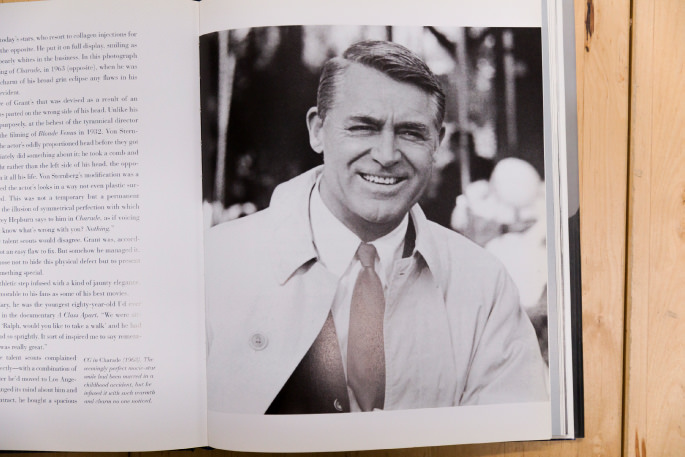

スティーブ・マックィーンの写真集より

紳士的であり、色気に溢れたケーリー・グラント。

「<BEAMS PLUS>の今季の別注モデルは、ウールにアルパカをブレンドして毛羽感を与え、ハリスツイードのようなプリミティブで重厚なムードを演出しつつ、柔らかく軽やかな着心地が特徴です。元々はインライン用に製作したファブリックですが、別注の依頼をいただく以前から、<BEAMS PLUS>の世界観にフィットするだろうと思っていました」

- Edit : Masayuki Ozawa

- Writing : Naoyuki Ikura

- Photography : Shunsuke Shiga

- Illustration : Naoki Shoji

- Design and Development : maam.inc

Color : GREY , BEIGE /

Size : S , M , L , XL / Price : ¥70,000(+tax)

今回ご紹介したアイテムは<BEAMS PLUS>の各店舗で取り扱い中です。

vol.15

American Suit

Hisao Saito

from TUBEvol.14

BACKPACK

Takao Fujimoto

from STANDARD SUPPLYvol.13

5 Pocket Denim Pants

Kenichi & Koji Shiotani

from WAREHOUSEvol.12

Luggage Wear

Setsumasa Kobayashi

from .....RESEARCHvol.11

Leather Wallet

Daisuke Motoike

from MOTOvol.10

Fatigue Pants

Daiki Suzuki

from ENGINEERED GARMENTSvol.09

Tie

Kenichi Kusano

from KENNETH FIELDvol.08

Tote Bag

Shinshu Kosuzume

from BRIEFINGvol.07

Coverall Jacket

Takeshi Ohfuchi

from Post O'Allsvol.06

Balmacaan Coat

Shinsuke Kojima

from KAPTAIN SUNSHINEvol.05

Western Shirt

Yutaka Goto

from REMI RELIEFvol.04

M-51

Kimitoshi Chida

from sage de cretvol.03

Sweat

Satoshi Suzuki

from LOOPWHEELERvol.02

Open Collar Shirt

Hirofumi Yamashita

from MOJITOvol.01

Blazer

Jack Carlson

from ROWING BLAZERS